元寇の真実!二度の侵攻と神風の奇跡

【元寇とは?】二度の侵攻と「神風」 – 日本を守った戦い

13世紀後半、日本は未曽有の危機に直面しました。強大なモンゴル帝国(当時の中国王朝である元)による二度にわたる大規模な侵攻、いわゆる「元寇」です。 この出来事は、当時の日本の社会や文化に大きな影響を与え、その後の歴史を大きく左右しました。本記事では、元寇の背景から二度の戦いの詳細、そして日本社会に与えた影響までをわかりやすく解説します。

1. 世界帝国、モンゴルの出現と日本への脅威

13世紀、チンギス・ハンによって勃興したモンゴル帝国は、ユーラシア大陸を席巻し、空前の大帝国を築き上げました。その勢いは東アジアにも及び、高麗(朝鮮半島)を服属させると、ついに日本への服従を求める使者を派遣します。

当時の日本は鎌倉幕府による統治下にあり、執権・北条時宗はモンゴルの要求を断固として拒否しました。強大な武力を持つモンゴルに対し、小国である日本が毅然とした態度を示した背景には、日本の独立を守り抜くという強い意志がありました。

2. 一度目の侵攻 – 文永の役(1274年)

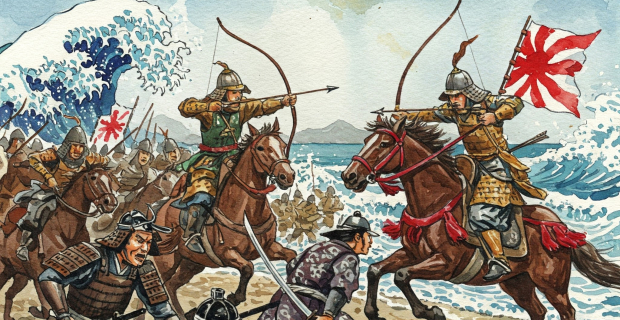

1274年10月、モンゴル・高麗連合軍約3万が対馬・壱岐を経て、博多湾に上陸しました。これに対し、日本の武士たちは勇敢に戦いましたが、モンゴル軍の集団戦法や火薬を用いた兵器(てつはう)に苦戦を強いられました。

当時の日本の武士の戦い方は、一騎打ちが基本であり、組織的な連携や遠距離からの攻撃には慣れていませんでした。また、モンゴル軍が使用した「てつはう」と呼ばれる爆弾は、日本の武士たちに大きな衝撃を与えました。

しかし、日本軍は各地で奮戦し、モンゴル軍も補給の困難や疫病の蔓延などにより、上陸からわずか一日で撤退しました。この撤退の理由については、暴風雨による被害が大きかったとする説が有力です。

3. 鎌倉幕府の防衛体制の強化

文永の役の後、鎌倉幕府はモンゴルの再侵攻を強く警戒し、九州沿岸の防備を強化しました。博多湾沿岸には石塁(石築地)が築かれ、武士たちは沿岸警備に動員されました。また、御家人制度の強化や、新たな武士層の登用なども行われ、全国的な防衛体制が構築されました。

4. 二度目の侵攻 – 弘安の役(1281年)

1281年、モンゴル帝国は再び大軍を日本に派遣しました。東路軍(旧モンゴル軍主体)約4万と、江南軍(旧南宋軍主体)約10万の二手に分かれた大艦隊が、それぞれ対馬・壱岐を経て、博多湾に迫りました。

これに対し、日本軍は文永の役の教訓を活かし、石塁を拠点とした防御戦を展開しました。また、小型の船を用いた夜襲や、集団での斬り込みなど、モンゴル軍の戦法に対抗する戦術も見られました。

激しい攻防が続く中、再び日本を救ったのは「神風(かみかぜ)」と呼ばれる暴風雨でした。8月、博多湾に上陸したモンゴル軍は、巨大な台風によって艦船の多くを失い、壊滅的な打撃を受けました。これにより、モンゴル帝国の日本侵攻は完全に失敗に終わりました。

5. 元寇が日本社会に与えた影響

二度にわたる元寇は、日本の社会に大きな影響を与えました。

- 武士階級の地位向上: 国を守り抜いた武士たちの功績が認められ、鎌倉幕府の権威は一層高まりました。しかし一方で、恩賞の不足から御家人の不満も高まり、幕府の衰退の一因ともなりました。

- 国家意識の高揚: 外敵の侵略という危機に直面したことで、日本人の間に国家意識や連帯感が生まれました。「神風」という言葉に象徴されるように、日本独自の文化や精神性を意識する動きも強まりました。

- 国際関係の変化: モンゴル帝国の侵攻を退けたことで、日本は東アジアにおける独立を保ちましたが、一方で、モンゴルとの関係は断絶し、国際的な孤立を深めることにもなりました。

- 防衛技術の発展: 石塁の築造や、海戦における戦術の発展など、日本の防衛技術は大きく進歩しました。

まとめ

元寇は、13世紀の日本にとって最大の危機であり、その後の歴史を大きく左右する出来事でした。強大なモンゴル帝国の侵攻を、日本の武士たちの勇敢な戦いと、奇跡的な暴風雨「神風」によって退けたことは、日本の歴史における大きな転換点となりました。 この経験は、日本人の精神性や国家意識の形成に深く刻まれ、後世に語り継がれています。

コメント