室町幕府の成立:武士の新たな秩序と足利尊氏の軌跡

【室町幕府とは?】成立の背景・経緯・意義をわかりやすく解説

室町幕府は、鎌倉幕府に続く日本で2番目の武家政権として、約230年もの長きにわたり日本の中央政治を担いました。その成立は、鎌倉幕府の滅亡という大きな転換点を経て、足利尊氏という一人の武将の台頭と、その後の南北朝の動乱という複雑な過程を経て実現しました。本記事では、室町幕府成立の背景、経緯、そしてその意義について分かりやすく解説します。

鎌倉幕府の終焉:武士政権の衰退と新たな潮流

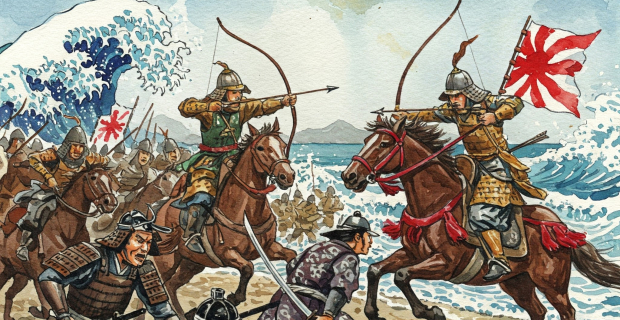

13世紀後半以降、鎌倉幕府は、二度の元寇による経済的負担や、有力御家人間の内紛、そして幕府内部の腐敗など、様々な要因によってその支配力を徐々に弱めていました。特に、14世紀に入ると、後醍醐天皇を中心とする朝廷の権威回復を目指す動きが活発化します。後醍醐天皇は、幕府の専横的な政治に不満を持つ武士や庶民の支持を集め、「建武の新政」と呼ばれる親政を開始します。

しかし、建武の新政は、天皇による直接支配を目指したものの、武士社会の実情を十分に理解していなかったため、わずか2年余りで瓦解します。新政下で恩賞に不満を持つ武士たちの不満が高まり、その中心となったのが足利尊氏でした。

足利尊氏の台頭:建武の新政からの離反と武士政権への志向

足利尊氏は、鎌倉幕府の有力御家人である源氏の流れを汲む名門の出身であり、武士社会における高い地位と人望を持っていました。後醍醐天皇の挙兵にも当初は協力し、鎌倉幕府の滅亡に大きく貢献しましたが、新政における天皇の側近政治や、武士に対する冷遇に不満を募らせていきます。

1335年(建武2年)、尊氏は、北条氏の残党による反乱鎮圧を名目に兵を率いて京都に入りますが、そのまま新政に反旗を翻します。尊氏は、武士社会の安定を第一に考え、天皇親政ではなく、武士を中心とした新たな政治体制の樹立を目指したのです。

尊氏の挙兵に対し、後醍醐天皇は新田義貞らを派遣して対抗しますが、尊氏の軍勢は各地で勝利を重ね、1336年(建武3年)には京都を占拠します。後醍醐天皇は一時的に比叡山に逃れますが、最終的には尊氏と和睦し、譲位を余儀なくされます。

南北朝の動乱:二つの朝廷と足利幕府の成立

尊氏は、光明天皇を擁立して新たな政権を樹立しようとしますが、後醍醐天皇は吉野(現在の奈良県)に逃れ、自らが正統な天皇であると主張します。これにより、日本は後醍醐天皇を中心とする南朝と、光明天皇を中心とする北朝という二つの朝廷が並立する南北朝時代を迎えることになります。

尊氏は、北朝の支持を受け、1338年(暦応元年)に征夷大将軍に任じられます。この年をもって、一般的に足利氏による新たな武家政権、すなわち室町幕府が成立したとされます。幕府は、京都の室町に邸宅を構えたことから、その名が付けられました。

しかし、幕府の成立後も、南朝との間で激しい戦乱が続きます。尊氏は、弟の足利直義との対立(観応の擾乱)など、内部の混乱にも苦しみながら、南朝勢力の鎮圧に力を注ぎました。

足利義満による安定:南北朝合一と幕府権力の確立

尊氏の死後、二代将軍・足利義詮、三代将軍・足利義満へと政権は引き継がれます。特に、義満は、南北朝の合一を実現し(1392年)、室町幕府の支配体制を確立したことで知られています。

義満は、南朝の天皇を京都に迎え入れ、名目上は朝廷の統一を果たしました。しかし、実質的には、義満自身が太政大臣に就任するなど、武士政権が朝廷を統制する体制を確立しました。また、守護大名と呼ばれる地方の有力武士たちの力を抑え込み、幕府の権力基盤を強化しました。

さらに、義満は、明との貿易(勘合貿易)を積極的に推進し、莫大な利益を幕府にもたらしました。これにより、京都を中心とした文化が発展し、金閣寺に代表される北山文化が花開きました。

室町幕府成立の意義:武士による新たな政治秩序の確立と社会の変化

室町幕府の成立は、日本の歴史においていくつかの重要な意義を持ちます。

- 第一に、鎌倉幕府に続く武士による中央政権が確立されたことです。これにより、貴族中心の政治から、武士が政治の実権を握る時代が本格的に到来しました。

- 第二に、南北朝の動乱という混乱期を経て成立したことで、武士社会の秩序維持という課題が明確になりました。室町幕府は、守護大名の統制や、新たな法制度の整備を通じて、武士社会の安定化を図りました。

- 第三に、足利義満の時代に代表されるように、幕府主導による経済・文化の発展が見られたことです。明との貿易による経済的繁栄は、京都を中心とした都市の発展を促し、新たな文化を生み出す基盤となりました。

まとめ:室町幕府の成立が日本史に与えた影響

室町幕府の成立は、鎌倉幕府の滅亡と建武の新政の失敗を背景に、足利尊氏という傑出した武将の登場、そして南北朝の動乱という複雑な過程を経て実現しました。初期の不安定な状況を乗り越え、足利義満の時代には政治的安定と経済的繁栄を迎え、日本の中世社会において重要な役割を果たしました。室町幕府の成立は、武士による新たな政治秩序の確立であり、その後の日本の歴史に大きな影響を与える出来事だったと言えるでしょう。

コメント