「弥生時代って、けっきょく何がすごかったの?」

「縄文時代とどう変わったのか、よくわからない…」

そんなふうに感じている中学生も多いかもしれません。

実は弥生時代は、日本のくらしや社会が大きく変わり始めた、とても大事な時代なんです。

このページでは、弥生時代の“3つの変化”に注目して、わかりやすく解説していきます。

高校入試でよく出るポイントにしぼってまとめているので、短い時間でしっかり理解できますよ。

最後まで読めば、「弥生時代=こういう時代!」とスッキリ覚えられるはずです!

弥生時代とは?稲作と社会の変化が始まった時代

弥生時代は、紀元前300年ごろから始まり、日本に大きな変化が起きた時代です。

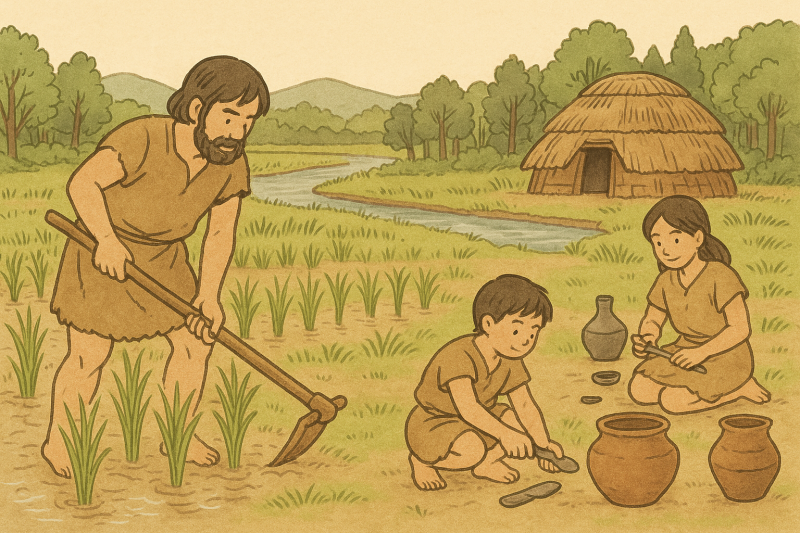

中国や朝鮮半島から伝わった稲作(お米づくり)が広まり、人々は田んぼを作って農業をするようになりました。

その結果、同じ場所に住む人が増え、ムラ(村)ができ、やがてクニ(国)へと発展していきます。

また、青銅器や鉄器といった金属の道具が使われ始めたのもこの時代。

弥生時代は、くらしや社会のしくみが大きく進んだ、日本の歴史の転換点なのです。

弥生時代の重要な出来事と年号をおさえよう

弥生時代の中で覚えておきたい出来事が「漢の使いが倭(日本)にやってきた」ことです。

これは紀元57年にあたります。このとき、「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」と書かれた金印が贈られました。福岡県の志賀島で見つかったことでも有名です。

ゴロ合わせで覚えるなら「こんな(57)金印もらった倭の国」がおすすめ!

もうひとつは、239年に卑弥呼が魏(ぎ)に使いを送ったこと。

「文(239)を持って魏に行く卑弥呼」と覚えましょう。

入試でもよく出るので、年号ごとしっかりおさえておくと安心です。

弥生時代によく出る人物と重要用語をチェック!

年号とあわせて、弥生時代によく出る人物や用語もおさえておきましょう。高校入試でも頻出なので、しっかり覚えておくと安心です。

| 用語・人物名 | 意味・ポイント |

|---|---|

| 卑弥呼(ひみこ) | 邪馬台国の女王。239年に中国の魏に使いを送り、親魏倭王の称号を得る。 |

| 邪馬台国(やまたいこく) | 弥生時代の日本にあったとされる国。場所は九州か近畿か、今も議論がある。 |

| 金印(きんいん) | 57年、漢が倭の奴国に送った金の印。福岡県・志賀島で発見された。 |

| 稲作(いなさく) | 弥生時代に広まったお米づくり。人々の生活や社会に大きな影響を与えた。 |

覚えるときは、「いつ・だれが・なにをしたか」に注目するとスッと頭に入りますよ!

入試でよく出る!弥生時代の練習クイズにチャレンジ

弥生時代は、高校入試でもよく出題される重要な時代です。

人物・用語・年号を覚えたら、よくある出題パターンで練習してみましょう。問題を通して知識が定着しやすくなります。

【問題1】次の( )に入る言葉を答えましょう。

57年、倭の奴国(なこく)の王が中国の( )から金印を与えられました。

【問題2】この文が表す人物はだれですか?

「邪馬台国の女王で、239年に魏に使いを送った人物」

【問題3】〇か✕かで答えましょう。

弥生時代に広まったのは、米ではなく麦の栽培である。

【答え】

- 漢(かん) 2. 卑弥呼(ひみこ) 3. ✕(正しくは米=稲作)

弥生時代をスッと覚える!おすすめの暗記法

クイズで間違えたところは、語呂合わせや図で覚えるのがコツです。

例えば、年号はこんな風に覚えるとスムーズです。

- 57年の金印:「こんな(57)金印もらった奴国」

- 239年 卑弥呼の使い:「文(239)を持って魏に行く卑弥呼」

また、稲作や道具の変化は、図やイラストで視覚的に覚えると効果的です。

教科書のイラストを写してノートにまとめるだけでも記憶が定着しやすくなります。

楽しく覚えて、テストでも自信をもって答えられるようにしましょう!

弥生時代のまとめ|入試に向けてしっかり復習!

弥生時代は、高校入試に頻出の重要な時代です。ポイントをしっかりおさえておきましょう。

▼覚えておきたい要点

- 弥生時代は稲作が始まり、ムラからクニへ発展

- 金属器(青銅器・鉄器)の登場

- 57年に金印、239年に卑弥呼の使い

- 覚えるときは語呂や図での暗記がおすすめ

暗記が苦手でも、「何がどう変わったのか」をつなげて考えると理解しやすくなります。

コツコツ復習すれば、弥生時代はしっかり得点源になりますよ!